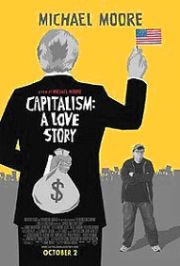

マイケル・ムーア監督の映画『キャピタリズム〜マネーは踊る〜』は、資本主義経済の醜悪な部分を鋭く批判する。過去何十年にわたり、アメリカの金融業界が経済、個人株主、消費者、さらに社会全体に不利益を生じていた事実も暴かれている。賢明な政策のかわりに、容赦なき利潤追求が推進されてきたわけだ。

2008年に起きた金融システム崩壊の原因と、そこから生じた経済危機に対する共通認識は広まりつつあるようだ(ただし欧米の金融業界の一部をのぞく)。「金融エキスパート」たちは訳の分からないデリバティブ取引、ヘッジファンド、信用力の低い人向けの「サブプライムローン」など、非常に高いリスクをともなう方法に頼って市場を動かしてきた。リスクの本質を顧みず、こうした取引きを行ってきたディーラーたちに対し、ウォール街をはじめ世界各地の金融業界が高額のボーナスを支払っているというニュースを聞いて、私たち、そしてムーア監督の怒りは、頂点に達している。 さて、ムーア監督の怒りと非難の対象は日本の資本主義経済も含むのかどうかを論じる前に、ウォール街をはじめとする世界の金融機関が慎重さを失った過程を簡単にまとめてみたい。 以下に述べることはムーア監督ではなく、私の見方である。 一番の原因は1999年に「グラス・スティーガル法」と呼ばれる米国銀行法が廃止されたことだろう。グラス・スティーガル法とは1929年の大恐慌の反省をふまえ、1933年に成立した銀行法で、金融機関が銀行業務と証券業務の両方を行うことを禁じる。1920年代、銀行が預金者の金を守る使命を忘れて投機に走ったあげく大恐慌を引き起こした後に、こうした分離は必要とみなされた。しかし1999年、僅かに多数を占めた共和党がこの法を廃止してから、次第に大手銀行は銀行と証券業務の両方を行うようになっていった。 わたしがニューヨークで商業銀行に勤務していた時(1981年から88年まで)は、まだグラス・スティーガル法は健在だった。預金および貸付という従来の銀行業務は、投資銀行と比べると「面白くない」と思われていた。頭の切れる人間が働く職場が投資銀行だった。だが、「面白くない」商業銀行は安全だった。たしかに、大手商業銀行も発展途上国への大規模な貸付や油田開発への大型投資といった投機的なものに手を出したこともあった。だが、商業銀行が本格的にウォール街の「デリバティブ取引」などに参加できるようになったのは、1999年以降のことである。 オバマ政権は、商業銀行と投資銀行の分離をも見据えた金融規制の強化に取り組んでいるようだ。

ヨーロッパの銀行は兼業を許されてきたものの、ロンドン金融市場などにウォール街の雄牛たちが侵入するまでは、リスク管理に関しては比較的保守色が強かった。欧米の金融業界における倫理観の違いは、おそらく銀行業成立の歴史にさかのぼるのかもしれない。ヨーロッパの銀行は、貴族やブルジョア層の一族が興したもので、おおむね通商貿易の資金調達や財産管理に特化していた。アメリカの銀行は、金鉱をあてて荒稼ぎしたい有志により設立され、時には多額の預金を手にしたとたん業務を停止するとか、偽札を発行して資金を稼ぐことすらあった(マドフ元ナスダック会長の巨額詐欺事件はそうした荒稼ぎの現代版といえよう)。しかし、2008年から2009年にかけ、ヨーロッパの銀行もまた抜き差しならぬ状況に陥った。アメリカのサブプライムローンやウォール街から発信された取引に手を出し、従来の慎重な判断を失ったからだった。 一方、日本の銀行はほとんど無傷で切り抜けたようだ。2008年9月19日のニューヨークタイムス紙は「日本は‘さざ波’程度の動揺を受けたにすぎない」と報じた。邦銀はサブプライムローンやデリバティブ商品に手を出さなかった。やはり、バブル経済崩壊後の痛手から立ち直っていなかったからなのか。あるいは、わたしを含む大多数と同じく、日本の銀行マンはそうした商品の内容が分からなかったからか。もちろん、邦銀もウォール街から始まった金融システム崩壊とその後に続く不況の被害を被っている。欧米の不況のせいで、日本の輸出は大幅に減少し、そのため国内の景気は冷え込んでいる。こうしたことは日本の銀行業界にとっても懸念事項だ。それでも、リーマン・ブラザーズ並みの破たんや、巨額の金融救済は起きていない。 映画『キャピタリズム〜マネーは踊る〜』はウォール街の犯した罪だけを浮き彫りにしているわけではない。アメリカの産業界は消費者と労働者に対する思いやりが欠如し、「自由市場」を掲げてすべてを正当化し、企業は株主へ最大の利益をもたらすことが使命だと考えていると厳しく批判する。アメリカに比べ、日本やヨーロッパでは、少なくとも最近までは労働者を保護する傾向が強かった。第二次世界大戦後の西ヨーローパ諸国では、社会民主党の単独あるいは連立体制の政権が成立することもあったため、労働者の権利を守り、しかるべき責任を負った資本主義という概念が広まった。

日本では、社会主義のイデオロギーというより、和を保つ家父長制にもとづく伝統が、労働者を保護してきたといえるかもしれない。ある意味で、日本の経済界は1980年代のアメリカでようやく知られるようになった「ステークホールダーアプローチ」をすでに実践していたのだった。1984年にR.エドワード フリーマンにより提唱された考え方で、企業は株主だけではなく、社員や社会に対しても責任があるというもの。利潤追求にかわる、新しい企業倫理として広まったものの、アメリカのビジネス界ではあまり注目されていない。 経営者の株主に対する姿勢について、財務省が以下のような統計を行った。いつのものかはわからないが、おそらく2000年あたりに行われたものだと思う。

日本は、いわゆる欧米でいわれるところのステークホールダーという考え方を尊重していることがよくわかる。その歴史はかなり古くさかのぼるのではないかと思う。 度重なる経済危機とグローバル化の波が押し寄せるにしたがい、日本の企業もこうした経営哲学を反古にし、雇用者や社会に対する責務をないがしろにするかもしれない。バブル経済が崩壊した後、企業はつぎつぎとリストラを行い、大量の解雇に踏み切った。終身雇用制度の終焉。不足する人員を調達するための契約労働者の増加。労働市場におけるこうした変化は、日本の若者から「明るい未来への希望」を奪ってしまった。 日本はさらに欧米型へ近づくために加速度を増していくのか。わたし自身はその反対だと考える。日本的なシステムを再評価する動きがある。また、欧米社会でも、長期的な社会経済の安定のためには経済上の自由放任主義よりもステークホールダーアプローチのほうが有効だと感じはじめてきた。オバマ大統領は、「金融業界が無責任なまままだったら法で取り締まることも辞さない」と述べた。 ムーア監督は「強欲は悪だ」というメッセージを、大衆に受けるかたちで伝えた。実に納得できる。利潤を追求するばかりではなく、社会を思いやる姿勢も忘れてはならない。 (平成22年2月4日 溝口広美訳) |

|||||||||||||||||||||||||||||||

© 2010 ハンス・ブリンクマン/溝口広美